大洞川 荒沢谷

僕は人が多いのが好きではないので、普段は土日は休みになっても山やクライミングにはあまり出かけないようにしていますが、珍しく土日で連休になってしまったので、せっかくだからどこかに行くことにしました。

体力作りも兼ねて、奥秩父か南アルプスでも縦走しようかなとも思いましたが、やっぱり土日だとテント場に人が多いかもしれないと思い、色々と悩んだ結果、沢登りで沢の中で幕営すれば空いているかもしれないと思い、以前から機会があれば行ってみたいと思っていた、奥秩父の山域で秩父側から沢を登ることにしました。

どの沢にしようかと思ってルートガイドの本を色々見て、まだ登ったことのない和名倉山に沢から登ってみたいと思い、最初は和名倉沢にしようかと思いましたが、ちょっと難易度が高そうなので、初めての単独での泊まりの沢だからもう少し易しいところにしようと考え、同じ大洞川流域の入門向けの沢とされている荒沢谷に行くことにしました。

荒沢谷に行くには、二瀬ダムから三峯神社へ続く県道278号線から分岐する雲取林道を歩いてアプローチしますが、公共交通機関で雲取林道に行くには、西武秩父駅から三峰神社行きのバスに乗り、秩父湖以降のフリー乗降区間で、運転手に降りたい場所を告げて途中で降ろしてもらう必要があります。

そんなこと今までやったことがないので、どのタイミングで声を掛けたらいいのか分からず不安でしたが、とりあえず隙を見て声を掛けられるように運転手に近い席に座りました。

乗客のほとんどは終点の三峰神社まで行くみたいで、秩父湖のバス停を過ぎてもほぼ満員の状態。

ちょうどよく信号待ちの時間があったので運転手の近くに歩み寄り、「雲取林道の入口で降りたいのですが」と伝えると「雲取?何それ?」とまさかの返答。

スマホの画面に地図を出していたので即座に地図を見せて説明したら伝わったようで、無事に雲取林道の入口で降りることができました。

林道の入口から40分ほど歩いたところで、鮫沢橋のゲートに到着。

車が使えればここまで入ることができます。

ゲートの前には4台もの車が停まっていて、頼むから全員釣り師で、荒沢谷以外の沢に入っていてくれと思いました。

本に載っている荒沢谷の遡行図には、2か所の幕営適地があると書かれており、入渓して1時間半ほどの場所にある菅ノ平という場所と、そこからさらに2時間ほどのところにいい場所があるそうです。

他の人の記録で見たところ、菅ノ平はかなり広くて何パーティも泊まれるそうですが、その先の場所がどんな感じなのかが分からなかったので、もしそこまで行って既に他のパーティがテントを張っていたらどうしようと、ちょっと不安でした。

また、この辺りの沢は釣り師も多いらしく、ガイドブックを見ていると大体「釣り人とのトラブルに注意」と書いてあり、荒沢谷も午後からの入渓が望ましいようなことが書かれています。

今回は昼頃からの入渓になるので、多分大丈夫なんだろうとは思いますが、釣り師の行動パターンが全く分からないので、もし遡行中に出会ってしまったらどうすればいいのか分かりません。

雲取林道を歩き始めてから、右側にはずっと山が見えてますが、あの奥の方に見ている小高いところが和名倉山の山頂のようです。

行きづらい場所にあるので、未だに和名倉山には一度も登れていませんが、そろそろ登りたいと思っているので、チャンスがあれば積極的に狙っていきたいです。

鮫沢橋からさらに1時間ほど歩いて、入渓点の荒沢橋に到着。

ヤマレコではこの地点は何故か「ブラックデビル小屋」という名前で登録されていますが、橋のすぐ近くに朽ちた小屋があったので、あれが「ブラックデビル小屋」なのかもしれません。

荒沢橋に着いたのは10時40分頃でしたが、ガイドブックに書かれていた「午後からの入渓としたい」の記載に従い、あまり早く入渓しないようにのんびりと装備を整えて腹ごしらえをして、11時半頃に入渓。

びっくりするぐらい水量の豊富な沢で、日が当たると碧がかった水が輝いてとても綺麗です。

ちょいちょい小滝も出てきますが、どれも釜が深くて容易には取り付けないので、ほぼほぼ巻いて行きます。

ナメを歩く僕。

1人で来ると写真に人が全く映らなくて寂しいので、たまに自撮りが出来るように三脚を持ってきました。

入渓から1時間ほどで迫力のある大き目の滝が出てきました。

この滝は右のチムニーを登攀。

そしてさらに少し進んだところで、「ベンガラの滝」が出てきました。

右岸に巻き道もありますが、ここは右の岩のカンテ部分を登れました。

「ベンガラの滝」を過ぎてしばらく歩くと、最初の幕営適地の菅ノ平らしいところが出てきましたが、菅ノ平を通過してしばらく平凡な感じの渓相のところを歩いて行くと、見えてきました。

この沢の核心部の井戸淵のゴルジュです。

3段目の3mのところが難しいようなので、とりあえずそこまで行ってみました。

釜がかなり深いので、滝に取り付くには少し泳がないといけません。

ちなみにこの日は東京で38度の猛暑日だったそうで、今日の暑さだったら気持ちよく泳げるだろうと思い、ここに来るまでは泳いで滝を登る気満々だったのですが、やっぱり水が冷たくて泳ぐ気になれなかったのと、頑張って取り付いたとしても思いっきりシャワークライミングになりそうだし、そもそもそんなに簡単には登れなそうで、万が一落ちて滝壺にハマったりしたらやばいと思って、登るのは諦めました。

右岸にも左岸にも高巻きの道がありますが、右岸側の高巻きは相当悪いらしいので、少し戻って左岸側の枝沢を少し登ったところから高巻き。

高巻きの途中で、そろそろ井戸淵を越えたかなと思って下を覗き込んでみたら、全然まだ井戸淵が始まるところだったので、尾根をもっと高くまで登って、一回下ってコルみたいになってるところから懸垂下降で沢床に戻りました。

ちょうど降りたところが狼谷との出合とのところでした。

まだゴルジュが続きますが、この後は難しいところはありません。

後はこの先で幕営適地を見つけることができれば御の字なのですが、歩いていて人の歩いた痕跡がいくつか目につき、いやーこれは絶対先行パーティ居るなと思って、ちょっと先に進むのが怖くなってきました。

でもここまで来たらもう行くしかないので、どこか空いてる場所がありますようにと祈るような思いで進んでいきます。

そしてそのまましばらく遡行していくと、沢が大きく左に曲がるところで幕営適地を発見。

最高の場所が空いていて、小躍りしたいぐらい嬉しかったです。

結構広々としている場所だったので、他にも幕営できるスペースがあるのか、歩き回って様子を見てみましたが、あちこちに幕営スペースがあり、かなりの数のパーティが入っても大丈夫そうな感じでした。

他の人が残していった薪もあったので、有難く使わせてもらうことにします。

そして最高なことに、今日は他に誰も人が居ないので、完全にこの沢の中に僕1人だけの状態です。

というわけで早速幕営の準備にかかります。

今回は初めてのタープ泊にチャレンジしてみようと思い、アマゾンで2千円ぐらいのタープを買って持って来たので、とりあえずその辺の木を使って張ってみました。

最初の張り方だとちょっと狭い感じだったので、ロープを使って開放的な感じに張り直しました。

1人だったらタープの下にギリギリ収まる感じで、雨が降ったら濡れそうですが、今日のところは多分大丈夫でしょう。

タープの設営の後は焚き火の準備に取り掛かります。

今回の為に服部文祥の沢登りでの焚き火の解説を見て勉強してきので、勉強した通りに火床を作り、鉛筆の芯ぐらいの太さから4種類ぐらいの太さの薪を用意しました。

着火剤代わりに持ってきた牛乳パックの紙を使って、まずは鉛筆の芯ぐらいの太さの枝に火を点けようとしますが、湿っているせいもあってなかなか燃えません。

何度か失敗してやり直しているうちに、牛乳パックも残り少なくなってきて、鉛筆の芯ぐらいの枝も用意していた分が無くなってきました。

「頼む!これで燃えてくれ!」と心の中で念じながら、牛乳パックに火を点けて、フーフーと息を送り込みます。

無事に枝が燃えて、第2段階の鉛筆ぐらいの太さの薪も燃え始めました。

ここまでくればもう安心です。

沢で薪を拾うときは、特に第1段階で使う細い枝の乾いているものを集めるのが大変な気がします。

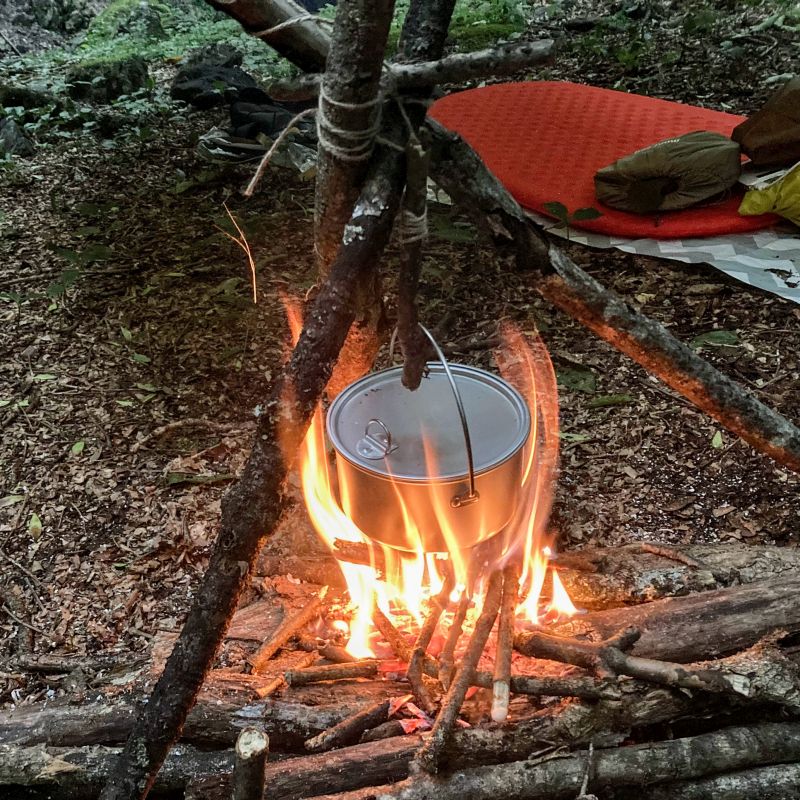

そして今回の沢登りの真の核心とも言える、ビリーカンを使っての焚き火での炊飯にトライ。

こないだkwtさんと1泊で瑞牆に行ったときに、kwtさんがビリーカンを使っているのを見て、ビリーカンに一目惚れしてしまい、ソロ用の小さいビリーカンを購入しました。

焚き火での調理の方法もブッシュクラフトの本を読んで勉強したので、予め木材を組み合わせて作っておいた三脚と鍋掛けを使って、米と水を入れたビリーカンを火にかけます。

米を炊いているうちにすっかり暗くなりました。

キャンプでの鍋を使った炊飯はこれまで何度かやったことがありますが、鍋を火から降ろすタイミングがいまだに全く分かりません。

「焦げた匂いがしてきたら」とか「チリチリと音がしてきたら」とか言いますが、いつも匂いを嗅いでも耳を近づけても全然分からないので、完全に勘で火から降ろして、蒸らしの工程に入ります。

そして恐る恐る鍋の蓋を開けてみると、完璧な炊き上がりで、1人で歓声を上げて喜びました。

おかずはサバの味噌煮の缶詰と、梅干しと味噌汁。

焚き火で炊いた米がとにかく美味くて、至福の夕飯でした。

今回荒沢谷に来るにあたって、他の人の記録をいくつか見てみましたが、沢登りをしながら岩魚を釣って食べているような人も何人か居て、そんなことが出来たら最高に楽しいだろうなと思いました。

後はまた焚き火でお湯を沸かして、食後のコーヒーを飲んだりしていたら、もう20時近くになっていたので、就寝。

色々と忙しい1日でしたが、とりあえず今日やろうと思っていたことは全て出来たので、とても満ち足りた気分でした。

夜中にすぐ近くで土砂崩れの音が聞こえたりして、1回起きてからなかなか寝付けませんでしたが、なんだかんだで5時半頃に起床。

ちなみに今回持ってくるシュラフをどうするか少し悩みました。

僕が持っている一番薄いシュラフはモンベルの化繊の5番ですが、真夏の沢登りではシュラフカバーだけで過ごす人も多いと聞きます。

今回の2日間とも東京では38度近い猛暑の予報だったので、さすがに暑くて眠れないのではないかと思いながらも、やっぱり寒かったときの方が辛いと思って化繊のシュラフを持ってきましたが、やっぱり朝方は寒くてシュラフのチャックを完全に閉めて眠ってました。

朝はガスバーナーでラーメンを作って食べて、7時過ぎに撤収を終えて出発。

1日目はあんまり登れる滝がなくてちょっと消化不良気味でしたが、2日目は登れる小滝が続いて、朝イチからすごく楽しかったです。

登っても登っても、これでもかというぐらい小滝が続いて、ほとんど巻かずに登れます。

ちょっと大きめの滝が出てきて、登ろうか巻こうか悩みましたが、まぁ落ちなそうだったので滝の左端の辺りを登りました。

この辺りで北雲沢と分かれるところがあったようですが、今回の詰めは大雲沢を詰めていくことにしました。

この滝も登ろうかどうしようか悩みましたが、釜も浅くて危なそうだったので、左から巻きました。

でも巻きもグズグズの急斜面で結構危なかったです。

その後は簡単な滝を1つ越えると、もう水も枯れてきて遡行は終わりの雰囲気になってきます。

この辺りから靴を履き替えてアプローチシューズで登りました。

最後はこの写真の奥の方に見えているガレの急斜面を登って行くのですが、思っていたよりもガレガレで、落石が多くて危険なところでした。

ガレガレのところを詰めていくと、上の方が崩落地になっているので、左の尾根に上がりましたが、この辺りも全く気が抜けないところで、今回の行程の中で一番緊張感のあったところでした。

ソロだったから落石をそんなに気にしないで登れましたが、パーティで行動していたらより大変だと思います。

そして左へ左へとトラバースしていき、ようやく斜面の傾斜が緩くなってきて、手で何かを掴まないでも歩けるぐらいになりました。

そのまま斜面をトラバース気味に登り続け、登山道に出たところでハーネスを外して、下山用の服に着替えました。

後は登山道を歩いて帰るだけです。

雲取山荘の横を通過して、雲取山の頂上を目指します。

この道を歩くのはこれで2度目ですが、前回歩いたのはもう9年も昔の2016年のことで、当時はまだ月稜会にも入る前で、あのときはどうしても雪山を歩いてみたくて、職場の同僚と一緒に降雪直後の雲取山に行きました。

あのときは装備も不十分だったし経験も少なかったから、とても大変な思いをしましたが、だからこそとても印象に残っている山行でもあります。

(詳細は2016年1月の雲取山の記録を参照)

そして10時45分に雲取山の山頂に到着。

下りは鴨沢に降りるのが一番早いですが、鴨沢に降りる道は何度か歩いているので、せっかくだからまだ歩いたことのない赤指尾根を歩いて降りることにします。

昔奥多摩小屋のあったところがキャンプ場になったとは聞いてましたが、キャンプ場区間の入口と出口のところに新しく扉が設置されてました。

七ツ石山の頂上を過ぎて、赤指尾根への分岐を目指します。

この写真の左の尾根が赤指尾根、真ん中が鴨沢に降りる尾根で、右のなだらかな尾根が多分天平尾根です。

赤指尾根を歩いている途中で猿の群れに遭遇しました。

赤指尾根はとにかく長くて、緩いアップダウンが続いて、いくら歩いてもなかなか標高が下がらない感じでした。

途中のウエンタワという1228mのピークの手前辺りから道が不明瞭で、留浦に降りる道もほとんど無くなっていて、GPSを何度も確認しながら下り続けて、赤指尾根を下り初めてから3時間ちょっとで15時45分に留浦のバス停に到着。

下山も思っていたより大変で、なかなかハードな山行でしたが、色々と新しいことをやれてとても楽しかったです。

|