今倉山

“机に地形図を広げて、「この沢からこの山頂に登ってみよう」と、毎日のように考える。そして実行してみると、滝など一つもなかったり、ひどい倒木に埋まった沢だったりしたが、それでもガイドブックを頼りに登るよりは楽しかった。次第に沢にこだわらず、沢が悪ければ尾根に出る。尾根が歩きにくければ沢に戻るというように、臨機応変な登り方になって行った。もう沢登りではなく「藪山」である。”

(Chimney角屋のClimbing log ー 我が登山史4(沢と藪山)より)

登山のジャンルの中で、「藪山」というものがあります。

藪山のガイドブックなんかも地域別に出てたりするぐらいで、一部の界隈には藪山をこよなく愛するような人も居るということは何となく知っていましたが、僕自身はこれまで藪山に行ったことは一度もありませんでした。

周りに藪山をやる人が居なかったわけではなく、会の先輩方の中には一部藪山好きな人もいるので、藪山に行った話を聞くこともありましたが、「藪山」という言葉からはどうしても不快さや煩わしさを連想してしまい、それが「藪山好き」となると、もはやアブノーマルな趣味の変態みたいな感じがして、何となくちょっと敬遠してしまい、自分としてはこれまで全く興味を持っていませんでした。

とは言っても、まだ自分が一度も体験していない分野なので、先達に連れて行ってもらえる機会があれば、そういう山にもいつかは行ってみたいなと思っていました。

そしてこの日、Chimneyさんが道志の今倉山という山に藪山歩きに行くということで、ひょんなことから僕も一緒に連れて行ってもらうことになったのです。

藪山というと何となく年配の人が好むイメージがありますが、Chimneyさんは月稜会に入る前の若い頃から1人で藪山をやっていたそうで、いわば真性の藪山好き。

一体藪山とはどんなものなのか、僕にとっては未知の世界なので、期待に胸を膨らませて出発しました。

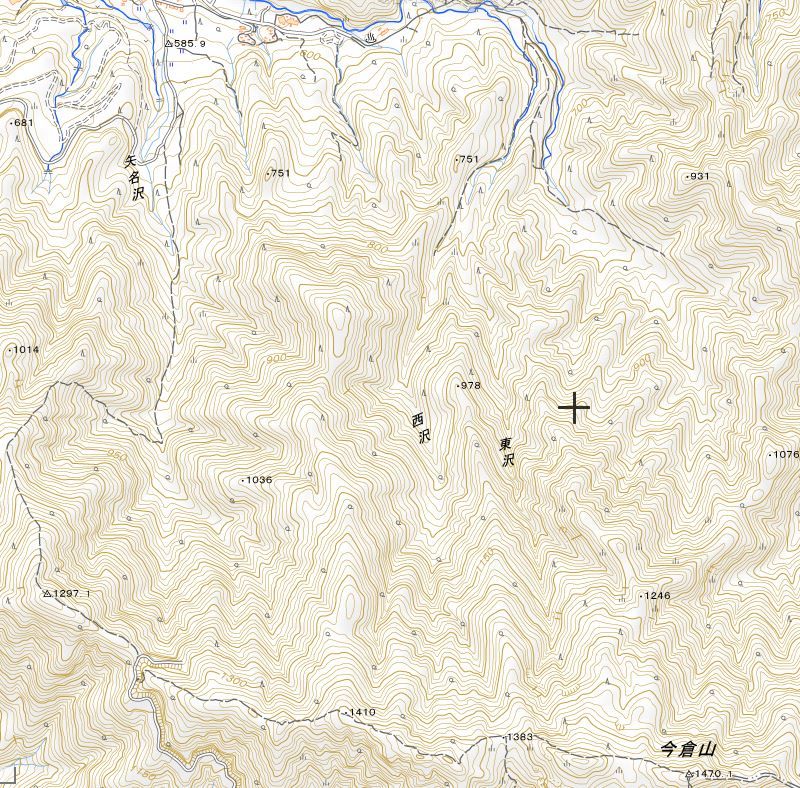

この地図の右下の方にあるのが目的地の今倉山で、今回は今倉山の北側の戸沢川から西沢に入り、尾根に上がりやすそうなところがあったら西沢と東沢の尾根に上がって山頂を目指すというプランです。

出発して30分ぐらい歩いたところで二俣に到着。

ここから西沢に入って行きます。

この辺りまでは明瞭な道がありました。

二俣を過ぎてからも、昔の道の跡のようなものがずっと続いていて、思っていたよりも大分歩きやすかったです。

歩いていると祠が出て来たり、炭焼き窯の跡があったり、何だか分からない石積みがあったり、結構標高の高いところまで人々の生活の痕跡が残っていました。

標高900mの辺り。

地形図で見るとこの辺りから尾根に上がりやすそうなので、この尾根を登ろうかとも思いましたが、一旦ここはスルーして、さらに100mぐらい登ったところの次の候補地点まで行くことにしました。

尋常ではない存在感を放つ巨樹を発見。

何の木なのかは分かりませんが、すごく立派で神々しい感じでした。

他にも大きめの木がいくつもあり、Chimneyさんが画角にこだわって熱心に撮影してました。

標高1000m付近。

左側に登りやすそうな斜面があったので、ここから登ってみることにしました。

少し登ってみたら、地形図には書かれていない謎の車道が出てきました。

藪山を登りに来たのにこんな車道が出てきてしまい、興覚めも甚だしいですが、こうなってしまったら仕方ないので、車道を少し歩いて尾根のなだらかな箇所まで行くことにしました。

車道からそのまま尾根に上がれるかと思いましたが、切通しになっているので、車道の横の壁はとても登れません。

仕方ないので、来た道を引き返しながら、登れそうな斜面を探して登ることにしました。

尾根に向って斜面を登っていきます。

こうして写真で見ると大して傾斜はなく何でもないところのように見えますが、結構急で足元もズルズル滑って歩きにくかったです。

こういうところは鹿が歩いた跡を探して歩くとよいそうです。

そして明るい尾根上に出ました。

尾根上にも微かに人が歩いた跡のようなものがあり、ところどころにテープも付いてました。

順調に尾根を登っていきましたが、稜線の手前の辺りから踏み跡がはっきりしなくなり、いよいよ藪山っぽい感じになってきました。

ここはChimneyさんに先頭に立ってもらって、Chimneyさんは手にした棒で枝を薙ぎ払いながら進んでました。

そして稜線上の登山道に出て、そこから20分ちょっと歩いて今倉山の山頂に到着。

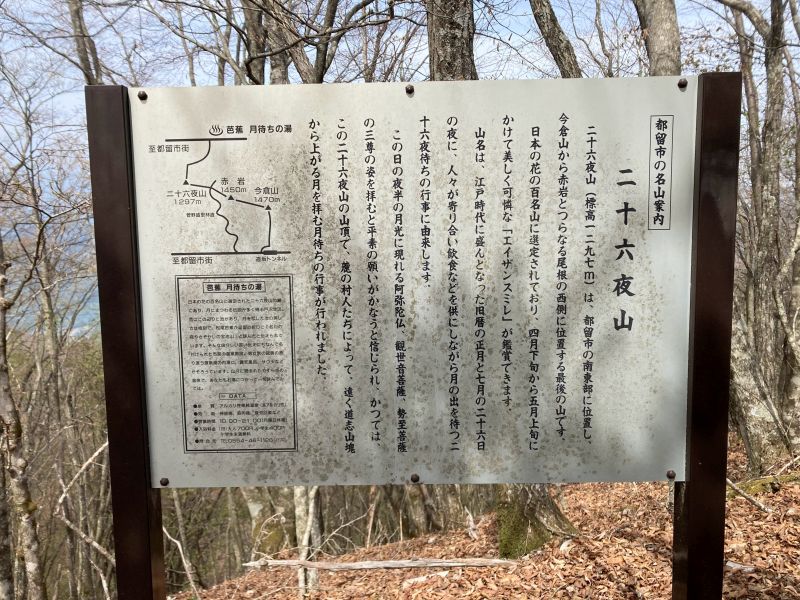

下りは一般道を使って、二十六夜山経由で降ります。

歩いている途中で見つけた、穴だらけにされた木。

どうやらキツツキがやったみたいで、下の方には細かい木くずがたくさん落ちてましたが、キツツキってこんなに大きな穴も空けられるんでしょうかね。

二十六夜山は花の百名山に選ばれているようで、ちょうど時期も良かったのか花がたくさん咲いていて綺麗でした。

二十六夜山の山頂には、かなり古くから置かれている感じの石碑がありました。

かつてはこの場所で月待ちの行事が行われていたそうです。

月待ちの行事は旧暦の正月と7月に行われていたそうですが、真冬にこんな場所に集まって月が出てくるのを待つなんて、なかなかクレイジーな感じがします。

それも信仰の為せる業なのでしょうか。

この後は登山道を歩いて出発地点の駐車場まで戻り、14時40分に駐車場に到着。

意外と人工物の多い藪山デビューとなりましたが、それでも何の事前情報もなしに地形図だけを見て山頂まで登ったというのは、今回はChimneyさんの計画に乗っかっただけとは言っても、なかなかの達成感があります。

僕は今まで「藪山」というのは藪の多い山のことかと思っていたので、「藪山好き」といわれる人達は、好んで藪の中に突っ込んでいって藪漕ぎを楽しむような人達のことだと思っていました。

しかしそれはどうやら大きな誤解だったようで、登山道が無い山のことを全て「藪山」と呼び、そういう山で自分で考えながら登るスタイルを「藪山登山」と呼ぶようです。

1つ大きな誤解が解けてよかった。

やっぱり新しいことを知ることはとても大事なことだと、今回の藪山デビューを通して改めて思いました。

|