鋸岳

年末にkwtさんとたまたま連休がかぶったので、一緒にどこか冬山に行こうという話になり、南アルプスの鋸岳に行くことにしました。

しかし山行の日程が近づいてきて、七丈小屋のインスタを見たり、天気予報をよく見て状況を確認していたら、ちょうど27日~28日にかけて冬型の気圧配置が強まるということで、ヤマテンでは南アルプス北部でも大荒れの予報となっていました。

特に27日は吹雪の予報となっていて、kwtさんに計画変更の相談をしようかとも思いましたが、そんなにメチャクチャ悪そうな予報でもなかったので、このぐらいでビビる奴とか思われるのも嫌だなという思いもあり、結局特に事前に相談することもなく当日を迎えることになりました。

鋸岳の縦走は稜線の戸台側と山梨県側を行ったり来たりするそうなので、強風でも適当に風を避けながら行けるだろうと思っていたのと、あと何となく鋸岳というと、バリエーションルートの中では簡単な部類というイメージがあったので、ちょっと吹雪いているぐらいの方が厳冬期らしくて面白いのではないかなどと考えてました。

そんなわけで、25日の夜から小淵沢駅で仮眠して始発の電車に乗り、伊那市駅からタクシーに乗って、9時過ぎに出発地点となる林道の通行止めのところに到着。

戸台河原には雪はまだ全くありませんが、遠くに見える山の上の方にはしっかり雪があります。

途中のダムみたいなところは左岸側に上がってダムの横を通過。

河原は広くてどこを歩くのがいいのかよく分かりませんが、結構右岸と左岸を行ったり来たりしました。

渡渉も3~4回はやりましたが、冬靴での渡渉は足裏感覚が乏しくてなかなか怖く、両手も使って体感5.10aぐらいのムーブで突破したところもありました。

角兵衛沢出合には標柱があるはずなので、標柱を探して歩いていると、途中で大きなケルンがあり、ピンクテープもたくさん貼ってある場所を発見。

しかし肝心の標柱が見当たらないので、そこを通過してしばらく歩いて行ったら、どうやら行き過ぎてしまったみたいで、角兵衛沢出合の先にあるはずの熊穴沢出合の道標がありました。

ケルンがあったところまで引き返すと、少し奥に入ったところに角兵衛と書いてある木を発見。

ここからは角兵衛沢の登山道を歩いて、約700m登ったところにある大岩下の岩小屋を目指します。

登山道を歩き始めてしばらくは樹林帯の歩きやすい道でしたが、途中からガレガレの急登になり、足元が崩れて非常に歩きづらくなります。

やがて大岩が見えてきましたが、登っても登っても一向に大岩が近くなりません。

ロープやテン泊装備の入ったザックが重く、急登に入ってから明らかにペースダウンした僕をよそに、kwtさんは凄まじい馬力でどんどん登っていきます。

僕も普段から持久力のトレーニングはそれなりにしているつもりですが、重荷を背負って登るのは結構久しぶりで、少しでもペースを上げるとすぐに脚が疲れてしまいます。

こんなことなら、クライミングばかりやってないで、たまには歩荷トレーニングでもやっておけばよかったです。

たまに山を歩くときでも、軽装で歩く方が快適で楽しく、なかなか重荷を背負うことがないので、来年こそ本気を出して体力トレーニングに励もうと、固く心に誓いました。

大岩下の岩小屋は標高2100mぐらいのところにあるそうですが、遠くに見えるkwtさんの背中を見ながら必死に登っているうちに、気付けば2100mはとっくに通過していました。

次第に雪も出てきて、薄く雪が積もってところどころ氷化したガレはさらに歩きづらくなりました。

この日は15時半ぐらいにはテン場に着いてのんびりできると思っていたのに、いつの間にかすっかり暗くなってしまい、一体kwtさんはどこまで登り続けるつもりなんだと思いながら、ヘッデンを点けて終わりの見えない急登をひたすら登り続けました。

するとやがてkwtさんのヘッデンの明かりがこちらを照らしているのが見えてきて、17:30頃、標高2400mぐらいのテン場でkwtさんと合流し、無事にテントを設営できました。

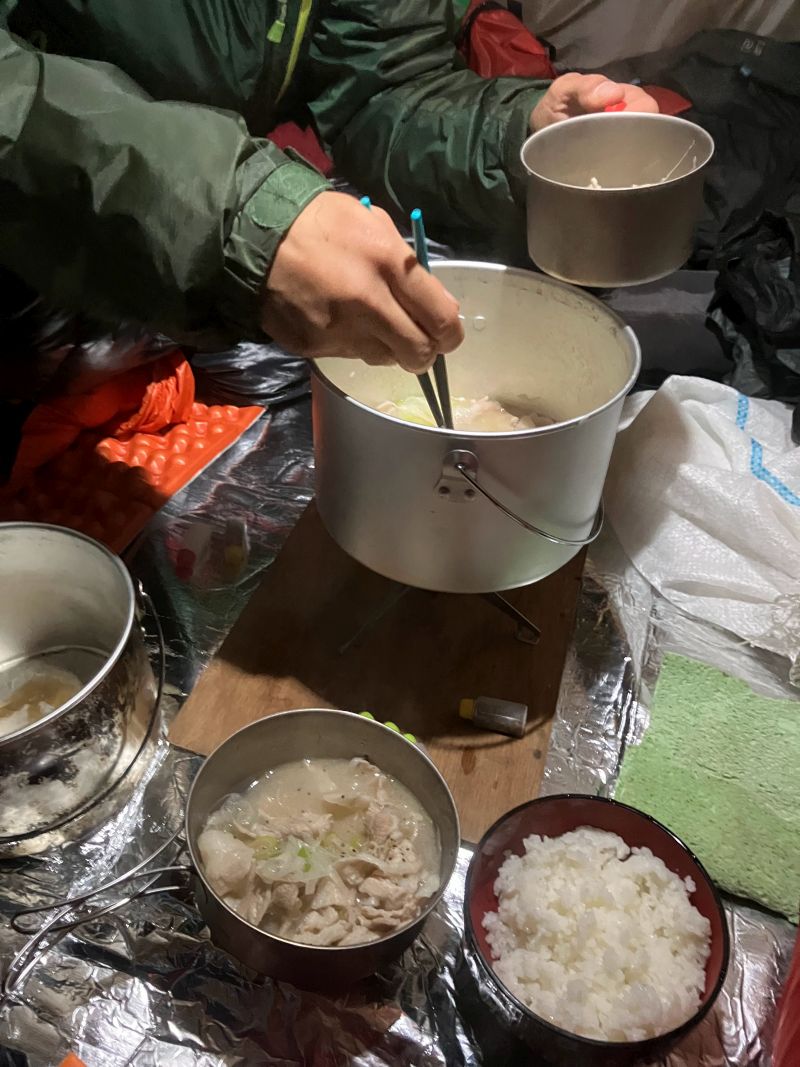

今回はkwtさんが食当をやってくれて、1日目の夕飯はネギと豚肉の鍋を作ってくれました。

調味料もきちんと用意して、ネギを油で炒めたり、豚肉を酒で煮たり、意外と本格的な料理が始まったので驚きましたが、悲しいことに僕は疲れすぎて食欲がゼロ。

せっかくkwtさんが作ってくれた夕飯なのに、口元に運ぶと吐き気がしてしまい一口も食べることができず。

翌日の為に何か栄養を摂らないといけないと思い、とりあえず持ってきていたアミノ酸のサプリメントをたくさん飲みました。

翌日からの天気予報を確認したら、翌日はやっぱり強風と吹雪で、翌々日もずっと雪が降り続ける予報。

当初の予定では、鋸岳を縦走したらそのまま甲斐駒ヶ岳の方に歩いて六合目石室に泊まり、3日目に黒戸尾根を歩いて降りようという計画でしたが、ラッセルとかになると甲斐駒ヶ岳まで行くのは厳しそうなので、鋸岳の縦走を終えたら中ノ川乗越から戸台に降りることにしました。

2日目の朝は4時に起床。

朝食はkwtさんが辛ラーメンを作ってくれました。

起きたときも空腹感はなく、朝食がちゃんと食べられるか心配でしたが、おそるおそる一口食べてみると、問題なく食べることができて、ホッと一安心。

無事に一食分のラーメンを完食して栄養を補給し、7時前に出発。

1日目は大変でしたが、その分大分標高を稼いだので、2日目の行程に余裕ができて、少し気が楽。

まずは角兵衛沢のコルへと登っていきます。

夜のうちに雪が降っていたみたいで、新雪が結構積もっていました。

1時間ほどで角兵衛沢のコルに到着し、そこから鋸岳の第1高点へと登っていきます。

雪が深いところは腰ぐらいまでのラッセルとなり、なかなか大変でした。

コルから1時間で第1高点に到着。

予報通り風が強いです。

シェルの色が上下ともに同じ色なので紛らわしいですが、青いザックがkwtさんです。

第1高点を過ぎて雪の積もった稜線を歩いていきます。

他の人の記録を見ると、この辺りは晴れていれば景色がすごく良いみたいですが、真っ白で何も見えず。

小ギャップのところは懸垂下降で通過。

一応鎖も付いてましたが、ほぼ垂直なので鎖を掴んで登り降りするのはちょっと無理そうな気がします。

小ギャップを降りた後の登り返しも、かなり長い鎖が付いてましたが、ロープを結んでスタカットで登攀。

ルンゼ状の切り立ったところに鎖が付いてますが、左のリッジに乗ると普通につづら折りの踏み跡があって楽に登れます。

稜線まで登った後、稜線から反対側に少し降りてトラバースしていきますが、ここのトラバースがかなり怖いので、そのままスタカットで通過しました。

有名な鹿窓まで来ました。

冬は鹿窓が雪で埋まっていて潜れないので、稜線を歩いて懸垂下降すると聞いていましたが、雪が少なく鹿窓を普通に潜れる状態だったので、鹿窓を潜って懸垂下降しました。

懸垂下降した後は岩の基部に沿って戸台側を登っていきましたが、この部分がホールドが乏しくて岩も脆く、ワンポイントだけ難しいところがあって危ういところでした。

ちなみに今回持ってきていたアイゼンは、僕が最も信頼している山梨の登山用品店のエルクさんでお薦めされていたブルーアイスの「ハーファングアルパイン」というアイゼンでしたが(買ったのはAmazonでごめんなさい…)、この辺りでストラップが緩んできて外れやすくなってしまいました。

説明書には、初回使用時にはストラップが緩むことがあると書かれていたので、現地でアジャスターで調整すれば大丈夫だろうと思っていたのですが、思っていたよりも大分緩んでしまい、現地での調整がちょっと難しかったです。

良い子のみんなはちゃんと説明書通りに、最初は滑落危険性のないところでテストしてね。

その後は岩壁に沿ってトラバースして行ったら、大ギャップのところに着いたので、ちょうど大ギャップの真ん中のところの懸垂支点から懸垂下降し、50mロープで1回で大ギャップの底まで降りられました。

鹿窓から大ギャップまでのルートがよく分からなかったので後になって調べてみたところ、冬は鹿窓を潜らずに稜線に上がって、そのまま細い稜線上を歩いて大ギャップまで行く方が速いそうです。

大ギャップからはまた戸台側に回って、岩の基部に沿って登っていきます。

第2高点への登り返し。

霧氷がとても綺麗です。

樹林帯の中は雪が深く、ところどころ腰までのラッセルとなりました。

第2高点のすぐ脇のところの稜線に出ましたが、ピークは踏まずにそのまま中ノ川乗越に向けて進行。

14時半頃。

稜線を歩いて行くと、「中の川乗越へ」と書かれた看板がありました。

最初はこの看板が設置されているコル状のところが中ノ川乗越かと思って少し混乱しましたが、看板の通りに下っていったらテントが2張りぐらい張れそうな広い鞍部があり、そこが中ノ川乗越でした。

中ノ川乗越の場所を勘違いしていたので、危うく熊穴沢と反対の方向に降りてしまいそうになりましたが、GPSを確認してすぐに間違いに気付き、熊穴沢の方に戻って、戸台へ向けて下降を開始。

熊穴沢の上部も、角兵衛沢と同じような大きな石がゴロゴロしたガレ場になっていて、とても歩きづらいところでした。

しかも沢の下の方から強風が吹いてきて、進行方向の真正面から激しい吹雪が吹きつけてくる形になり、前を向いて歩くのが困難な状態。

僕は眼鏡が曇ってしまいほとんど視界が効かない状態でしたが、ゴーグルを装着したkwtさんが先行してくれたので、なんとかkwtさんの後に付いて歩くことができました。

僕も一応ゴーグル代わりに眼鏡の上から着けられるオーバーグラスを持ってはいましたが、眼鏡だけでも曇ってしまう状態だったので、とてもオーバーグラスを着ける気になりませんでした。

次に同じような状況に遭ったとしても、どうしたらいいのかちょっと分かりません。

中ノ川乗越から戸台河原までの下降はコースタイムでは2時間20分となっていましたが、吹雪による視界不良とガレの歩きづらさの相乗効果でとにかく時間がかかり、まだ樹林帯にも入らないうちから薄暗くなってきました。

もうどこか平らな場所があったらそこでテントを張ろうと思い、平らな場所を探しながら下降を続けましたが、なかなかちょうど良い場所が見つかりません。

やがて真っ暗になりヘッデンの明かりを頼りに降りていきましたが、登山道でもないところ適当に降りていたので、たまに大きな段差があって降りるのが難しいところがあったりして、果たしてこのまま降り続けられるのかと不安にもなりましたが、17時半頃、標高2100mぐらいのところでようやく初めてのピンクテープを発見。

今年一番の安堵感を感じました。

それからは暗闇の樹林帯の中をピンクテープを頼りに歩き続け、20時半頃に河原に到着。

河原でテントを設営して、無事に下山できた喜びを分かち合い、kwtさんが用意してくれた鰻丼を食べて就寝。

そして3日目の朝。

この2日間で麓の方でも雪が降っていたみたいで、1日目に見たこの辺りの景色とは大分様子が違ってました。

この日は28日の土曜日。

世間ではこの日から年末年始の休暇期間ということで、僕らが帰り道を歩いていると、反対側から何パーティもの人達が続々が歩いてきました。

20何人かの人達とすれ違ったと思いますが、せっかく冬山に来ているのに周りに人が多かったりすると、僕なんかは残念な気持ちになってしまうので、昨日、一昨日と、僕らが山を登っている間は誰にも会わずに過ごせて、おかげでどっぷりと鋸岳を満喫することができたので、すごく贅沢で幸せな時間だったなと思いました。

最後の最後で、渡渉したいところでなかなか渡渉ができず、そこら辺に落ちていた木を拾って簡易的な橋を作って渡渉し、無事に帰ることができました。

今回の鋸岳は、本当に色々と良い経験が積めたと思いますが、地形図を見てイメージしていた感じと、実際の地形の感じが違って場所を勘違いしてしまうことが何回かあったので、その辺りをもうちょっとちゃんとやれるようにならないといけないなと思いました。

あとはもっと重荷を担いで登り続けられる体力をつけて、いつかまたこのルートに行くときは甲斐駒まで歩きたいと思います。

|